Magnolia

À un jeune âge, on est très influençable. Les films de mon enfance sont ceux qui m’ont le plus marqué et envers lesquels j’ai, encore aujourd’hui, le plus grand attachement émotionnel. Batman m’a fait apprécier l’esthétisme expressionniste allemand plusieurs années avant que je puisse mettre un mot sur ce type de visuel; The Silence of the Lambs m’a fait découvrir l’un de mes acteurs favoris (j’aurais toutefois probablement su apprécier l’étendue du talent d’Anthony Hopkins à l’âge adulte) et les films de Louis de Funès m’ont initié au cinéma français. Je vois déjà vos sourcils se froncer à la lecture de ces films et vous devez vous questionner sur l’enfance particulière que j’ai vécue. Peut-être étais-je inconsciemment en train de forger mon identité de cinéphile? Je ne saurai jamais véritablement ce qui n’a pas empêché mes parents de me laisser regarder à la chaîne chacun de ces films, mais une chose est sûre : Magnolia, aussi surprenant que cela puisse paraître, fait également partie des films qui m’ont marqué à l’âge de 9 ou 10 ans. Il m’avait frappé à l’époque pour l’excellente performance de Tom Cruise, pour ses petites histoires sur les coïncidences de la vie de tous les jours et pour sa finale, qui surprendra assurément toute personne qui en est à son premier visionnement. En le regardant près de vingt ans après sa sortie, je suis toutefois éberlué de constater la multitude de thématiques que j’étais trop jeune pour comprendre, mais aussi de voir que le fil conducteur du récit réside justement dans l’importance de l’enfance dans le développement vers l’âge adulte.

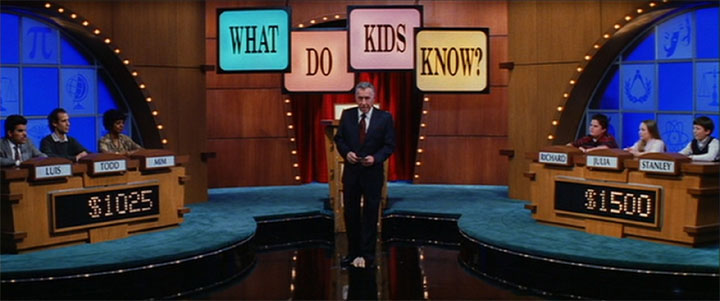

En effet, Magnolia est une mosaïque d’expériences interreliées entre une panoplie de personnages et leur relation ambiguë d’avec le passé. On retrouve Frank T.J. Mackey (Tom Cruise), un gourou du sexe misogyne abandonné par son père désormais mourant, le producteur Earl Partridge (Jason Robards), qui tente de reconnecter avec son fils à l’aide de son infirmier (Philip Seymour Hoffman), mais contre l’avis de Linda (Julianne Moore), sa femme dépressive rongée de remords pour avoir marié un homme âgé qu’elle n’aimait pas pour hériter de sa fortune. Puis, il y a Claudia Wilson (Melora Walters), une cocaïnomane ayant été abusée par son père, le populaire animateur de jeu télévisé Jimmy Gator (Philip Baker Hall), lui aussi mourant. À travers cette trame, on suit aussi le destin parallèle de Stanley Spector (Jeremy Blackman), un jeune garçon sur le point de passer à l’histoire comme le plus grand champion de l’émission ‘What do kids know?’, au grand dam de Donnie Smith (William H. Macy), le précédent détenteur du record, désormais adulte. Dans les deux cas, leurs parents ont profité de leur succès pour s’enrichir. Pour Donnie Smith, cela eut des répercussions majeures sur sa vie. Pour le jeune Stanley, toutefois, rien n’est encore joué.

Je pourrais parler longtemps des nombreux personnages qui peuplent la trame narrative de Magnolia, puisque comme ses précédents projets le démontrent (Sydney, Boogie Nights), la grande force de Paul Thomas Anderson est de forger des protagonistes uniques, intéressants et attachants. Il y a par exemple Jim Kurring (John C. Reilly), un policier puritain qui tombe aveuglément amoureux de Claudia, Solomon Solomon (Alfred Molina), le patron de Donnie qui refuse de lui avancer de l’argent pour une chirurgie dentaire dont il n’a pas besoin, et Thurston Howell (Henry Gibson), un « rival » de Donnie, alors que tous deux tentent de séduire un joli barman (Craig Kvinsland). Chacun d’eux mériterait un film à eux seuls tant leur histoire est singulière et prenante. En fait, c’est probablement ce qui fait qu’on ne s’ennuie pas tout au long du film, d’une durée de plus de trois heures. Alors qu’un réalisateur moins visionnaire aurait tourné ce scénario en vignettes distinctes (pensez à Paris, je t’aime, par exemple), Anderson les allie toutes dans un tour de force tant scénaristique que visuel. Je n’ose m’imaginer le casse-tête qu’a dû représenter le montage du film, alors que sans cesse, nous passons d’une vignette à une autre sans que le fil conducteur du récit ne se perde. Sans être le premier ni le dernier film choral, je crois affirmer sans me tromper que Magnolia est assurément le meilleur du genre, suivi de près par Short Cuts de Robert Altman (l’une des influences d’Anderson, par ailleurs).

Il y a beaucoup de similitudes, tant visuelles que scénaristiques, entre Boogie Nights et Magnolia. Alors que le premier est plus conventionnel, quoiqu’excentrique, le second plonge à fond dans le drame. Je crois que c’est probablement pour cette raison que je l’ai préféré au précédent film d’Anderson. S’il est facile de penser à des situations dramatiques (la vie en est remplie, après tout!), il est beaucoup plus difficile d’ancrer ce drame plus profondément dans la psyché des personnages. Certes, chacun d’eux réagit à la situation dramatique qui les afflige, mais on ressent toujours que cette situation, combinée à une expérience passée dont nous ne possédons pas toutes les clés, amplifie leur détresse émotionnelle respective. Tout du long, la question du passé refait en effet surface, notamment dans une citation qui est répétée à travers le récit : « We might be through with the past, but the past ain’t through with us. » (« On peut en avoir fini avec le passé, mais le passé n’en a jamais fini avec nous »). Autrement dit, on peut décider d’approcher notre passé de la façon que l’on voudra (faire tabula rasa comme Frank, tenter de l’engourdir avec des médicaments ou de la drogue comme Linda et Claudia, ou se repentir comme Jimmy ou Earl), mais dans tous les cas, c’est inévitablement lui qui forge qui nous devenons. Avec Magnolia, Anderson présente un projet beaucoup plus personnel (son père est mort d’un cancer deux ans auparavant), et il nous démontre certes qu’il est un maître de la forme, mais aussi du fond. Il atteint des sommets scénaristiques à mon avis inégalés avec ce récit intemporel, quasi philosophique.

Au premier visionnement, sa flamboyance saute assurément aux yeux. On joue beaucoup avec les coïncidences en présentant en guise d’introduction trois courts récits abracadabrants, probablement pour mieux nous faire accepter l’univers (où tous les personnages évoluent à environ un degré de séparation) ainsi que la finale imprévisible et invraisemblable. De même, en choisissant Tom Cruise dans le rôle du gourou qui donne des séminaires sectaires sur la « séduction », on joue un peu avec l’image plus sérieuse qu’on se fait de l’acteur, ce qui donne tout de suite le ton au film. Par contre, ce n’est qu’avec les visionnements suivants que, comme les pétales d’une fleur bourgeonnante qui s’ouvrent pour en dévoiler le cœur, on accède aux divers niveaux d’analyse qui font du film un chef-d’œuvre.

La distribution est une fois de plus entièrement dédiée à la vision du réalisateur, qui crée véritablement quelque chose de spécial ici. Ce n’est peut-être que mon attachement émotionnel envers lui qui parle, mais je trouve que la musique d’ambiance, composée par Jon Brion, est tout aussi angoissante et anxiogène que dans les autres films d’Anderson, ce qui donne le ton assez rapidement. La mélancolie de la trame sonore, quant à elle en grande partie signée Aimee Mann, rehausse la qualité globale du film. ‘One‘ donne le ton d’entrée de jeu, ‘Wise Up‘ nous offre un numéro musical aussi inattendu que réussi, et ‘Save Me‘ (qui sera nommée aux Oscars) clôt à merveille ce petit bijou cinématographique. Les personnages cherchent tous cette personne qui, comme la chanson l’indique, les sauvera, qui leur donnera la force d’avancer. Certains trouveront cette personne, d’autres non. Quoi qu’il en soit, Magnolia nous incite non pas à revisiter notre passé, mais à réfléchir aux conséquences de nos actes. Il n’y a pas deux films comme celui-ci.

Fait partie du top 250 d’Alexandre (#13).