The Master

Cinq ans après la sortie de There Will Be Blood, Paul Thomas Anderson revient en 2012 avec The Master qui explore (très librement) les débuts de la scientologie aux États-Unis. Comme à son habitude, le réalisateur propose moins une biographie historique qu’une étude de personnages mettant l’accent non pas sur Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), dont les similitudes d’avec le fondateur de l’Église de scientologie L. Ron Hubbard sont avouées, mais sur Freddie Quell (Joaquin Phoenix), un jeune ex-militaire ayant servi durant la Seconde Guerre mondiale et qui, de retour au pays, sombre dans une dérive identitaire. The Master promet évidemment des performances inspirées et un plongeon au cœur de la psyché de ses personnages, mais peut-il nous offrir la richesse thématique caractéristique des précédents projets d’Anderson?

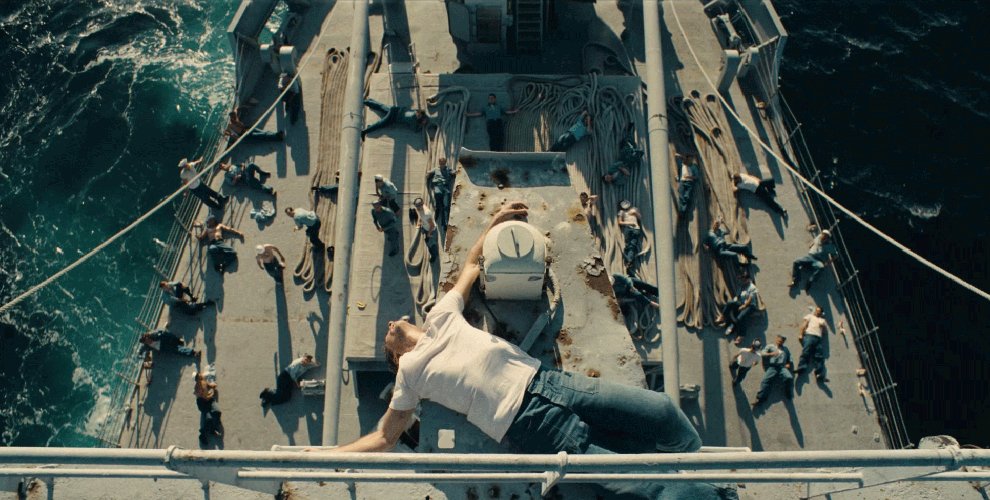

Le film s’ouvre alors que Quell est toujours à la guerre. On le retrouve sur une plage aux côtés des hommes de son régiment alors que ceux-ci sculptent une femme dans le sable. Quell, à l’humour grivois, fait ensuite semblant de lui faire l’amour, avant de se masturber un peu en retrait du groupe, face à la mer. Le test de Rorschach qu’on lui fait subir à son retour au pays semble l’identifier comme une personne dérangée, et jusqu’au début des années 1950 il passera d’un emploi à l’autre, de photographe dans un magasin huppé à cueilleur de chou dans les champs californiens. Cette dérive trouve ironiquement son point d’ancrage lorsqu’il embarque clandestinement sur un navire affrété par Dodd pour célébrer le mariage de sa fille. Remarquant l’intrus à bord, Dodd le fait venir dans sa cabine et cette rencontre marquera le début d’une relation entre un chercheur et son sujet, entre un maître et son disciple, mais, surtout, entre deux hommes en quête d’une solution existentielle qui forgeront une amitié solide.

Car ce sont ces questionnements existentiels et cette constante recherche d’une raison pour expliquer nos maux qui sont au cœur de The Master. On les observe de deux points de vue. À travers Quell, d’abord, on en vient à se questionner sur les personnes qui adhèrent aux cultes ou, plus globalement, à n’importe quelle religion ou pensée spirituelle. Il nous est présenté comme un homme perdu, aux prises avec des traumas de la guerre et un amour impossible avec son amour de jeunesse Doris (Madisen Beaty). Sa consommation d’alcool (fabriqué avec toutes sortes de produits chimiques) n’aide évidemment en rien, mais on comprend que celle-ci est davantage un exutoire, une façon d’engourdir ce qui le tourmente, et non la cause de ce qui l’afflige. Il n’a jamais rencontré une personne qui l’ait véritablement compris, ce qui le pousse dans une situation d’isolement dont il ne croit pas un jour pouvoir se sortir. Les tests psychologiques de l’armée sont pour lui une blague (pourquoi se confierait-il à un parfait inconnu qui ne s’intéresse pas vraiment à lui?), et ce n’est que lorsque Dodd le force à répondre le plus honnêtement possible à son interrogatoire angoissant (dans l’une des meilleures scènes du film) que Quell est placé devant ses démons et reconnaît en le gourou un homme qui peut potentiellement lui venir en aide.

Dodd témoigne quant à lui de l’envers de la médaille, c’est-à-dire ceux qui ont supposément la réponse à ces questions existentielles et qui veulent venir en aide au plus grand nombre de gens possible. Il démontre en quelque sorte la façon dont ces leaders ésotériques en viennent à s’élever comme tel parmi un groupe d’adeptes en quête de direction. C’est un intellectuel qui affirme que les émotions que nous vivons sont le résultat de traumas de nos vies passées et que l’on peut soigner cet état d’esprit à terme. Selon lui, en revisitant notre passé, il peut guérir tant des troubles émotionnels que des maladies graves comme la leucémie. À travers une série d’interventions aux quatre coins du pays, il incite donc les gens à rejoindre la Cause, cette philosophie de vie « crédible » et « tangible ». Dodd est de ceux qui pensent que des forces métaphysiques plus grandes que la raison dictent nos vies et qu’on peut venir jouer sur celles-ci.

Cette deuxième piste de réflexion est à mon avis plus intéressante que la première. Sans vouloir mettre tous les adhérents à ce type de mouvements dans le même bateau, il m’est plus facile d’imaginer l’état d’esprit de quelqu’un qui croit des théories énoncées par un leader charismatique, aussi farfelues soient-elles, que ce qui incite une personne à les élaborer. Par contre, et c’est peut-être là où le bât blesse, Anderson met surtout l’accent sur la réalité de Quell, et moins sur celle de Dodd. La faute ne revient absolument pas à Phoenix, qui livre une performance grandiose une fois de plus (les amateurs de Joker retrouveront peut-être ici la genèse de la création du personnage), mais il m’a semblé que ce type de protagoniste, désillusionné et en déroute, a été exploité à de nombreuses reprises au cinéma auparavant, ce qui enlève un peu de magie à l’élaboration complexe de sa personnalité. On éprouve beaucoup de difficulté à être empathique envers lui, ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais qui contribue à un certain sentiment de détachement constant qui nous habite. Si Phoenix fait de Quell un personnage tangible et crédible tant dans son interprétation physique (toujours recroquevillé sur lui-même comme si le poids de toute une vie lui pesait sur les épaules) que psychologique, on l’observe toujours avec crainte et parfois avec dédain, ce qui devient lourd par moments. Hoffman fait quant à lui un excellent travail pour donner une identité complexe et nuancée à Dodd, nous faisant regretter au passage que le film ne porte pas davantage sur lui et les troubles qu’il a vécus et qui l’ont poussé à élaborer ses théories.

Techniquement parlant, le film est à tout point réussi. Tourné en 65mm (le premier film à le faire depuis Hamlet en 1996), The Master a une sublime signature visuelle aux teintes bleutées. Chaque plan est travaillé et unique, et son rythme lent nous donne le temps d’apprécier chacune des scènes concoctées. On recrée littéralement l’esthétisme des années 1950 et la nostalgie qui l’accompagne, un peu comme quand on replonge dans le souvenir d’une époque lointaine. Les arrière-plans sont souvent très flous, alors que ce qui est au point focal est d’un détail ahurissant, presque étouffant. J’ai toutefois trouvé la réalisation d’Anderson plus subtile, du moins dans ses mouvements de caméra. Alors que dans ses premiers films il aimait dynamiser chacune des scènes, The Master est davantage statique, ce qui contribue à mon avis à cet état de détachement perpétuel qu’on ressent envers l’histoire, qui reflète également cet état de stagnation dans sa finale anti-climatique. On observe le tout un peu comme une expérience, comme une personne parmi d’autres au sein des foules qui assistent aux rassemblements de la Cause.

The Master a le potentiel de susciter de nombreuses conversations et débats à son sujet. Les personnages de Dodd et Quell sont complexes, tout comme celui de la femme du gourou, Peggy (Amy Adams), probablement l’adhérente suprême aux préceptes de son mari. Toutefois, on pourra trouver le film moins engageant que les précédents d’Anderson, ne serait-ce que par son absence de stimulation émotionnelle. Les performances de Phoenix, Hoffman et Adams sont bien évidemment exceptionnelles et peuvent justifier à elles seules le visionnement, mais nous ne sommes jamais autant engagés envers eux comme nous l’avons été par le passé envers Frank T.J. Mackay (Magnolia), Dirk Diggler (Boogie Nights) ou Daniel Plainview (There Will Be Blood). C’est toutefois le genre de film avec lequel certains des points soulevés dans le présent texte seront perçus comme négatifs par un premier public et positifs pour un second. Cela explique probablement pourquoi son auditoire est extrêmement polarisé à son endroit. Comme c’est le cas pour tous les films d’Anderson cependant, plusieurs visionnements sont nécessaires pour dégager tous les éléments d’analyse pertinents pour ainsi pleinement saisir l’essence même du film et, qui sait, un jour joindre la Cause.